石鲁的艺术视听 | 百年巨匠|中国画|绘画|

石鲁(1919—1982),原名冯亚珩,四川仁寿人。早年就学于成都东方美专,1940年赴延安入陕北公学院,从事版画创作,后专攻中国画。著有《石鲁学画录》等。

石鲁原名冯亚珩,1919年生于四川仁寿县。冯家原拥有土地千顷及巨大庄园,园内有藏书10万余册的书楼。幼时耳濡目染,钟爱绘画,稍长因崇拜石涛与鲁迅的纯真与革新情怀而改名。

石鲁的两幅《背矿》

石鲁的学历并不完整,但勇于尝试,自励不懈。早年投入抗战,旋而加入共产党,从事宣传工作。30岁任延安大学文艺系美术班主任,35岁任中国美术家协会西安分会副主席,陕西省政协委员,代表中共出访印度、埃及,设计博览会馆,并出席国际学术会议,借机作大量之创作写生。除画作外,兼事电影剧本写作,颇受时人赞赏。1959年为北京人民大会堂陕西厅创作《延河饮马》大画,1962年率团在上海、杭州、南京等地展出,被称为“长安画派”的代表人物而名声鹊起,如日中天。不久因政治压力导致精神分裂而住院。“文化大革命”起,遭受批斗日趋残酷,1970年被以“重罪”处置,其间身心交瘁。1974年全国性“批黑画”风潮开始,被指控为“野怪乱黑总代表”。所幸1979年后“四人帮”垮台,逾两年,一切不实的诬陷得到平反,重回画坛。惜因精神与肉体双重压力下,病情恶化,1982年去世,时年仅63岁。

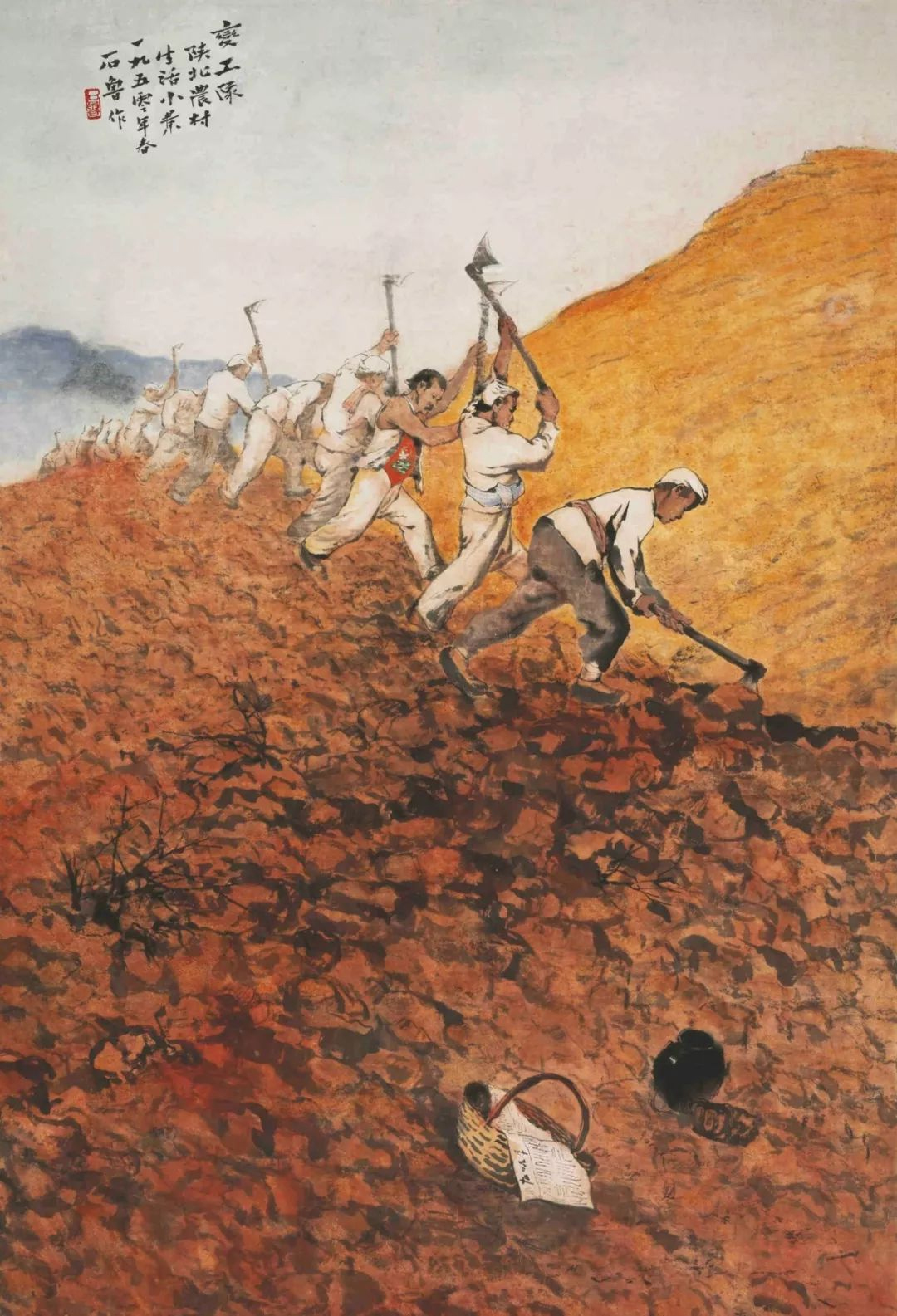

石鲁的绘画不是在明窗净几中研磨出来的,而是在扑扑征尘中,掺和着汗与血所凝结。1927年以来的战争时代,从事救国宣传的工作,当时在物质条件奇缺的环境下,宣传工作在空间上的两大利器便是版画和漫画,而版画最便利的又是木刻——石鲁的绘画艺术即是从木刻出发,直到1950年才转向中国韵味的水墨画,所以他的画有木刻的影子,笔力遒劲,构图层次分明,对比强烈,毫无闺阁气息。识者并指出石鲁的画与书法都具有“金石味”,实则上这种金错石交的技法即来自他那娴熟的木刻——从刀刀有去处、刀刀求效果演变到他率性的用大笔、破笔和重墨、浓彩的表现,无不得心应手,成其大格局。到了晚岁,石鲁的书画作品上的“印”,他都干脆“画”出来,以求一气呵成;这可见石鲁“不拘”的艺术家性格,可见其自有面目一斑。

归结石鲁的一生,他有两个坚持:一个是坚持生命的延续,“文革”期间,因为不堪非人的虐待,两度从劳改中逃出,在大巴山行乞40余天, 1970年甚至以“现行反革命分子”一度被判死刑,在种种煎熬下,他罹患了肝硬化、胆囊炎、肺结核、肠胃功能退化等疾患,在这种恶运和病魔重击之下,石鲁丝毫没有退却甚至厌世的念头,一直坚持其生命走到油尽灯枯的终点。另一方面,石鲁活着却是为了他的艺术生命的延续。1971年,为了外贸出口,需要石鲁的画外销海外,才对他稍稍放松,但一直使他困在桎梏之中,甚至在1975年还准备把他下放到大巴山区去劳动改造,这时的石鲁已是56岁早过半百之年了,但他始终不忘记他的艺术。从1971年起,他不仅恢复国画创作,而且开始钻研书法,直到1981年他在病榻之上依然狂写、狂画,并著述了他的艺术理论《学画录》。次年秋天,石鲁终以胃癌不治逝于西安,年仅63岁。石鲁晚年因不屈于莫须有的陷害,用他那坚硬、朴拙的书法,狂草下“鞠躬未尽瘁,死而不后己”10个大字,这正点出了他那悲剧英雄的形象。

石鲁住的小屋是过去美协的厨房,半陷在地下,进门要先下台阶,约莫有12平方米,仰首看到的是穿插在屋椽之间的芦苇,看到的是堆在潮湿地面上的坛坛罐罐、书籍家具。里面一间稍稍整齐些,放一张画案,两张书架,极其拥挤。

芦屋,当是他艺术生涯中最重要的见证。

其实,早在20世纪60年代的画中,石鲁就已经署有“芦屋”的字样了,他甚至刻有一方“长安芦屋”的印章。那时他住的是省美协分配给他的住房,仿照着美院素描教室的样子,在上面装着透光的玻璃天窗,旁边的天花则是用芦席铺成的,在西北地区这是一种比较普通的装修方法。不过,此“芦”屋非“庐”屋,两者字近而意异,后者只是文人式的谦辞,而前者则是一种苦笑式的调侃。

后来,石鲁在一幅花卉昆虫的长卷上题有这样的款识:石鲁写于长安漏窟雨烟之棚中。这就是他在那个时期里居住的“芦屋”的最好写实。

在许多人的眼中,石鲁是一位“疯子画家”。

石鲁确是曾经患过精神分裂症,但他并不是一个全无理智的疯子。他患病时的情景我没有见到过。当我初识石鲁之时,他刚刚恢复了健康,他的表现已是近于正常状态的了。但倘若细细观察,还是能发现他的种种异于常人的举止的。例如他偶尔有歇斯底里的狂躁症状,也时有幻听、幻视的感觉。他向我说过,他还记得他发病时,常害怕有人要加害于他,要往他的饭里放毒药,要往他的衣服里放毒药。于是,他就将身上的衣服全脱下来,放进锅里,再加进石灰去煮,生怕里面有细菌,结果衣服全让他煮烂了,有一件还是他当年拍电影时从新疆带回来的紫羔皮衣。

还有一次,他发了病,也是说有人要整他,地上爬满了虫子和蛇,他就爬到了树上,半天不肯下来,尖声高叫。有一次,他的病发作了,又说有人要害他,给他放了毒,这毒就在家中院子里的核桃树上,于是,他便自己拿来锯子将这些核桃树全锯了;还跑到别人的家里大吵大闹,说这毒是那人从乌兰木旗草原上带来的,因为那人刚刚从那里归来……

石鲁的疯,其实是精神分裂症中的一种恐怖型的迫害狂。

他在癫狂的状态中,所见所想的都是别人加于他的种种迫害,他避之唯恐不及,时刻处于被假想的心理敌人的攻击之中,而这些假想敌又并非完全是虚妄,而是现实中所加于他的种种迫害的转移和伪装,只不过由于他的病态造成的幻觉,而将它们变形罢了。

自从《转战陕北》问世之后,针对着他的批判一直未断,“野、怪、乱、黑”一直是高悬于他头顶的一柄达摩克利斯之剑。而他寄托了很大希望的《东渡》又未取得预期的成功,反而又招致了更加严厉的批判,竟然上升到了“反党反毛主席”的高度,加之当时的种种有关他生活问题的流言,都逼迫着他,都使他的心理受到了极大的压力,他的内心已经渐渐失衡。这时,他早已在1961年就患有肝炎病,以后又断断续续地时好时坏,而在1965年又住院治疗。本当平静而不受干扰地养好病,然而,急转直下的政治形势却加重了他的病情。再由于他学练气功不得法,走火入魔,因而导致了脑蛋白的自我中毒,失语失忆失态狂躁的病情日益加重。这时,医生正式诊断他患了精神分裂症,进入精神病医院治疗。

这就是社会上第一次传说“石鲁疯了”的真正原因。

怒批江青

当“文革”开始时,石鲁还住在医院里治病,对外界的巨大变化浑然不觉。等到1966年11月批“资反路线”时,医院里也乱了。

已经半痴呆状的石鲁一被揪回省美协,便立刻被吞没。他立刻成了全省文艺界最主要的批斗对象,大字报、大标语、批斗会,铺天盖地而来,又将他拉到街上去游斗,折腾得半死。

对这一切,住院已久的石鲁恍如隔世,茫然不解。在一次批斗中,他竟然问身旁的造反派们:“江青是谁?以前怎么没有听说过?”当他知道是谁了以后,脱口而出说道:“她以前不是上海四马路上的野鸡吗?怎么成了政治局委员了?”就是这样一些话,给他的罪名升了级。他的本性刚烈、桀骜不驯,坚决不肯认罪,不肯写认罪书,还破口大骂,于是,他的问题性质立即转化了。

江青“钦定”石鲁罪名

由于石鲁在“文革”前已经因他的那幅名作《转战陕北》而受到过批判,有过“野、怪、乱、黑”的帽子,所以现在的罪名更重。加之江青在一次大会上亲口说:“还有那个石鲁,画了《转战陕北》,把毛主席画得站在山崖顶上,底下就是悬崖绝壁,是不是说毛主席无路可走了? 要毛主席悬崖勒马?毛主席有百万雄师,怎么都不画?只画了一人一马。是不是暗示他脱离群众?什么‘野、怪、乱、黑’,就是要乱党乱军乱国嘛!”就这样一句“钦定”的罪名,使石鲁成了“现行反革命”。惨无人道的批斗,终于使一向有反抗精神的石鲁产生了以逃跑来对抗的念头。

《转战陕北》是石鲁最著名的代表作,他一生的悲喜欢乐、沉浮升迁、上上下下和是是非非无不都和此画有关,可以说是成也“转战”,败也“转战”。

《转战陕北》不仅是石鲁的代表作,它还是中国画发展历程中一个非常重要的里程碑,更是一个重要流派崛起的一面大旗。

石鲁一生中围绕着《转战陕北》而起的是是非非真是太令人同情,也太令人感慨了。

《转战陕北》是石鲁在1959年的作品,这是为迎接即将落成的首都十大建筑之一中国革命历史博物馆而创作的一幅主题画。这项工作交由全国美协来协调,在全国各地组织了一大批的画家来分配任务。陕西一共去了4位,由石鲁负责。《转战陕北》就是石鲁在那时接下的任务。

《转战陕北》是一幅历史画,它表现的是1947年的西北战场上,毛主席在陕北的黄土高原上转战的场景。

在画面上,毛主席正站在一座黄土山崖的绝壁顶上,正负手于后,遥望黄河。在他的前面,是陕北黄土高原的千山万壑,一层接一层的土塬遮住了天空。在毛主席身后,只有两兵一马。毛主席并不是正面对着观众,而是侧面对着观众。这样的一种构图,在当时来说是非常新奇的,也是非常大胆的,在送审时虽然产生了许多争议,但最终获得了好评,通过了这一方案。

《转战陕北》的成功不仅在革命主题的诗意化方面,而且还巧妙地将山水画和人物画进行了结合,将革命的浪漫主义和革命的现实主义进行了结合,将西洋的构图、透视、明暗等技法融入中国画,在艺术上尝试将物境作为人物心境的延伸,以大写意的方法写出了意境,而且对领袖的形象作了背侧面的描绘。这些都是非常大胆的开拓。

而更重要的是,随着《转战陕北》在全国的获誉,一个重要的画派也在中国画坛上崛起了。

从1971—1982年的这10多年中,他的生活也发生了一些曲折。他又两次住院治疗,出院后因问题挂起,暂在家休息。在身心遭受严重摧残后,他试验和锻炼一下自己的记忆力和作画能力,又重新提笔,似乎有一种不可遏制的创作欲望。他每天要画两三幅画,写几幅字,当时约有100多幅,其中荷花特别多,有十几幅。荷干挺直,花略施淡红。通过荷花这种出淤泥而不染,洁净而不妩媚的画面,寄托作者不媚于俗、我行我素、不屈不挠的倔强性格,这可能是这段时间他爱画荷花的原因。

1971年,岁在辛亥。对于石鲁来说,这是他的艺术生涯中相当重要的一年。

辛亥年,是石鲁起死回生的一年。

辛亥年,是石鲁艺术创作的一个重要转折。

辛亥年,也是石鲁作品前、后期的重要分野。

辛亥年,更是石鲁创作极其丰盛的时期。

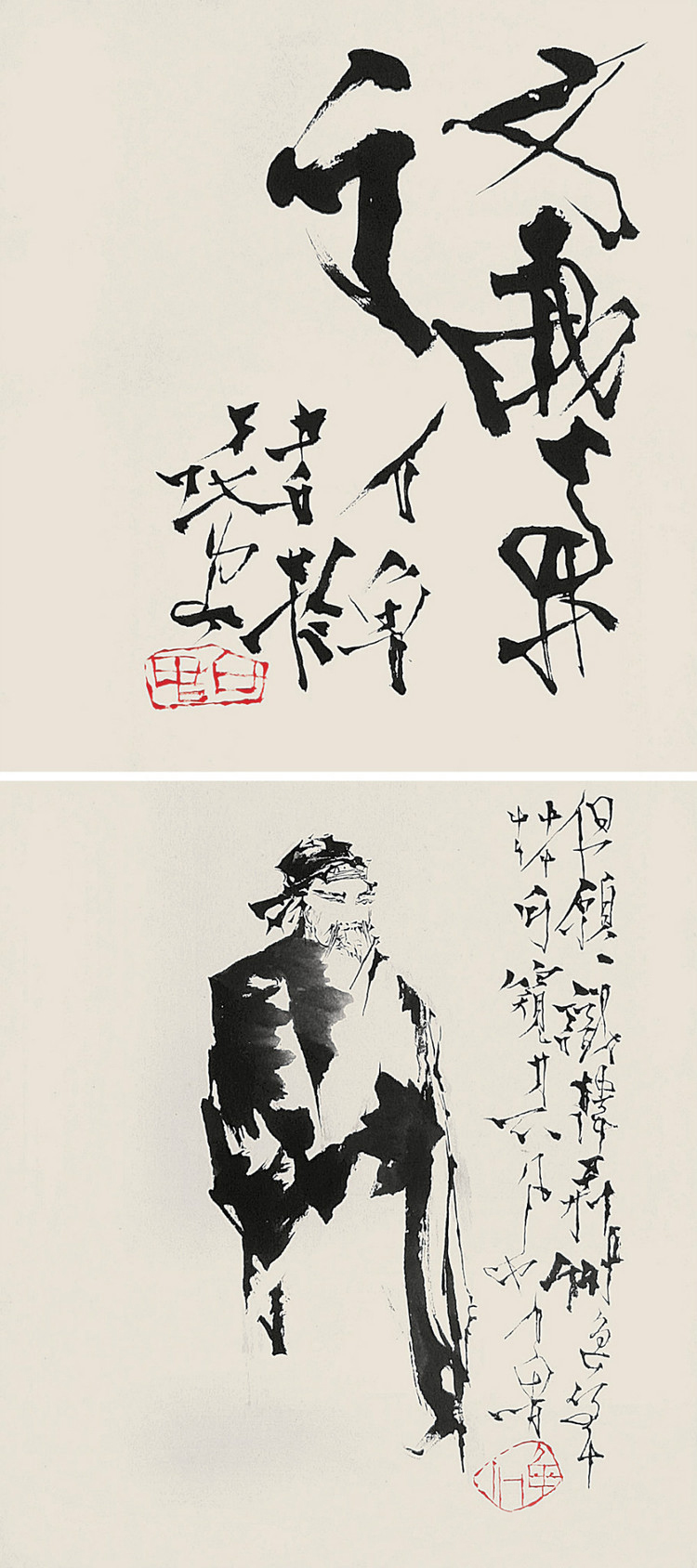

辛亥年还是石鲁开始大量书写书法作品的一年。在此以前,石鲁的书法并没有作为独立的艺术作品出现。他在这一年的书法作品也有极多的数量,其中最有名的有《风流千载》、《汉家书道》、《艺道天然》、《风声干夕好》、《纵马问苍天》等。

所有的这一切作品,无不都具有一个特点:它们全部都是文人书画。

而石鲁在此以前的作品则是以从生活中写生的作品为主。

这个惯性一直延续到了1972年(壬子)和1973年(癸丑)。这两年也是继辛亥年之后的创作丰盛年,石鲁的所作也甚多。不过,这种创作的旺盛有一个原因促动着,那就是已经开始了外贸出口书画的创作,使得石鲁的作品有了一个市场(其实只是为国家创汇,个人并无所得) ,促动了他的表现欲望。这时的作品已不仅仅是孤芳自赏了,朋友的应酬作品也相应地多了。

石鲁一生中有两个创作旺盛期,其中一个在20世纪60年代初,大约是在1960一1963年之间,这是他最初对中国山水画的探索期,也是他“野、怪、乱、黑”的起点。第二个高潮就是20世纪70年代,大约是从1971—1976年,这是他文人画风格的一大高潮,后来为世人所看重的都是这时所作。至于他在延安时期和20世纪50年代的所作,虽然也有一定的数量,也有一定的影响,但与这两个创作旺盛期的作品相比,则要逊色得多了。

所以,在辛亥年的石鲁,是应该大书一笔的。

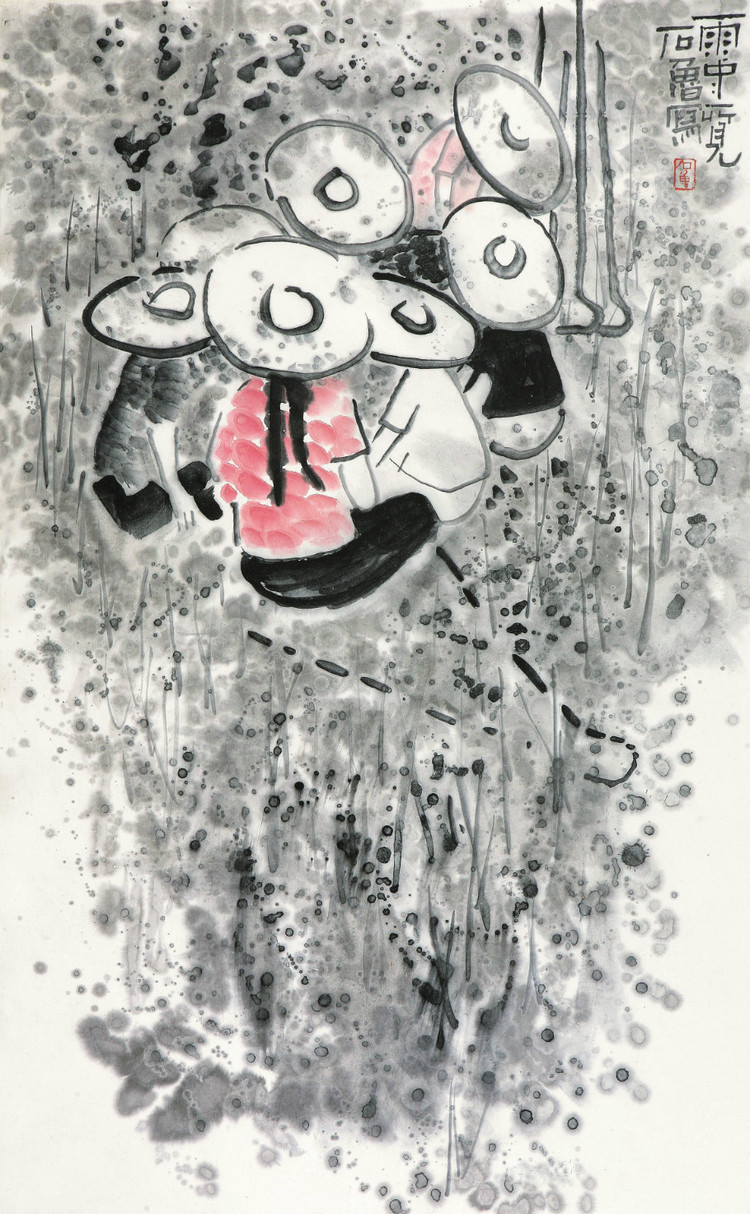

石鲁在印度的写生画数量并不算多,但是以前却是少有发表,并不如他在埃及的画作那样有名。当我后来在1983年的《美术》杂志上看到了他的那批《印度神王》、《赶车人》和《印度古城堡》作品时,我惊诧于石鲁全新的创造力了。这些画稿我曾在他的小院里见过,是几幅写实性相当强的习作,原先的背景大多空着。但是,现在经过石鲁的一番改动,经过他在画面上运用他那种富有神经质的笔触的添加、勾描、泼洒,再用朱砂在上面添画了无数似图案非图案、似梵文非梵文的笔迹,使这些画面变得无比的神秘和丰富,更是增加了许多的抽象因素,原有的画面变得神采奕奕,石鲁点石成金了。更奇妙的是,他不仅在画面上添加,而且还在裱好的纸边和绫边上添加图案和文字。他将这些图案和文字组合成中国印章的形式,使之成团块结构地镶嵌在画面上,既分割着画面,又组合着画面。这样一来,画面虽未变,但画面的形式结构却是极大地变了。这种变化,可以说是“旧画新作”,但这种新画,却完全是一种升华!

也就是这样一种“重题”或“旧画新作”,形成了一种崭新意义上的作品。

石鲁对他的厨艺极为自信,也常常有向我们表现的欲望。限于当时的物质条件简陋,他不能够经常亲自素手做羹汤。不过,凭良心说,倘若他不是突然间有“野、怪、乱、黑”之举,有时做出的川菜还是相当可以的。

一次,他在炒回锅肉招待我们时,因为从街上买回来的郫县胡豆瓣可能有假,或者是质量不好,炒好后的回锅肉石鲁觉得不够辣,他老人家竟然突发奇想,向回锅肉中放了一些烟丝进去!端上来一尝,根本不能进口,看我们皱着眉头不吃,他却是乐呵呵地,连叫“好吃”。

据他夫人说,石鲁有一次烧鱼,也是在鱼中放进了大量的烟丝,说鱼有腥气,而腥气最怕烟味,也最怕辣昧,烟丝是既辣且有益于健康的最佳物品,这样烧出来的鱼有一种特别的味道。结果弄得一锅鱼辛辣难闻,根本不能下咽。

有一次,他事先就打了招呼,说要请我们吃饭。这是我们几年来在他家吃过的最好的一顿饭。为了很好地款待我们,他特意让人到外地县粮食局去买来了上好的黄豆。这黄豆是留着做种子的,一粒粒又黄又大又圆,饱鼓鼓的逗人爱,他戴上眼镜亲自一粒粒地挑去砂子,用水泡开。他将一直藏着舍不得吃的从四川带来的烟熏腊肉取出洗净,用文火爆了一大锅腊肉黄豆汤,汤味极浓。就着这样一锅在当时已是极为难得的美食,我们和石鲁父子美美地享受了一番,以致很久很久之后还在回味那顿饭。

20世纪70年代初,中国掀起了一股“梅花风”。

石鲁根本不是不会画梅花,他是不想从俗,他要画惊世骇俗的梅花。

他画过很多的梅花,也画过一树白梅,题着“玉龙白雪一天清”,与艳艳的红梅唱了反调。还有一幅梅花,画面上,一支梅花从上向下垂挂着,如同铁划银钩,略事点厾几点梅花,却是用浓墨重重地题上了“横挂一支天地大,不是楣花是梅花”。就是这幅画,在后来的“批黑画”运动中,让石鲁吃足了苦头。想象力丰富的批判者们说,这幅画别有用心,是寓意“倒梅(楣)” ,就是讽刺革命人民倒楣……

石鲁对“大人物”的态度一向是如此,不管他是谁,很不给人面子。

有一次,有一位元帅的儿子到西安来看他,委婉地提出他父亲想要石鲁的一幅画,没想到被他顶回去了,就是不给。其实他对那位元帅还是十分尊重的,不给的原因只是因为他身居高位。

对于石鲁来说,“不是楣花是梅花”应是“不是媚花是梅花”。

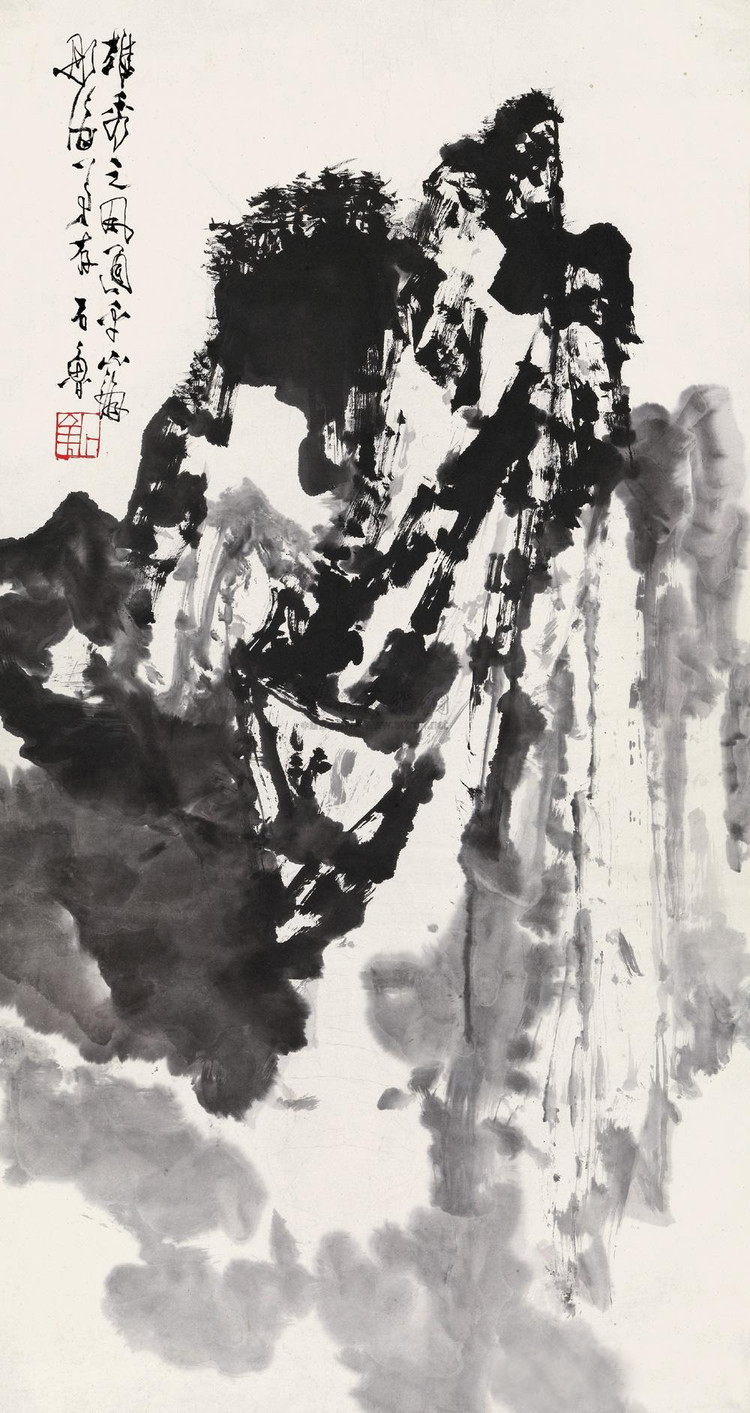

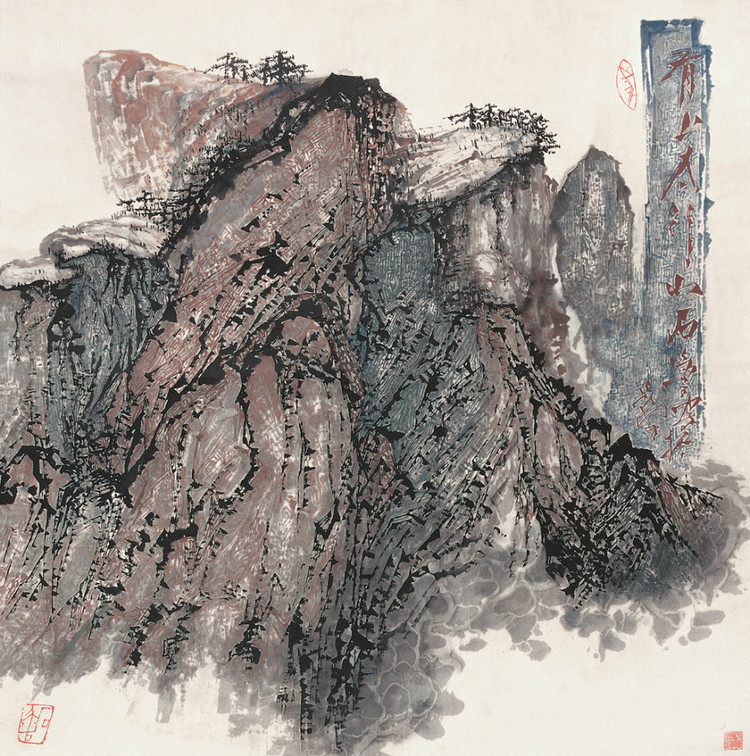

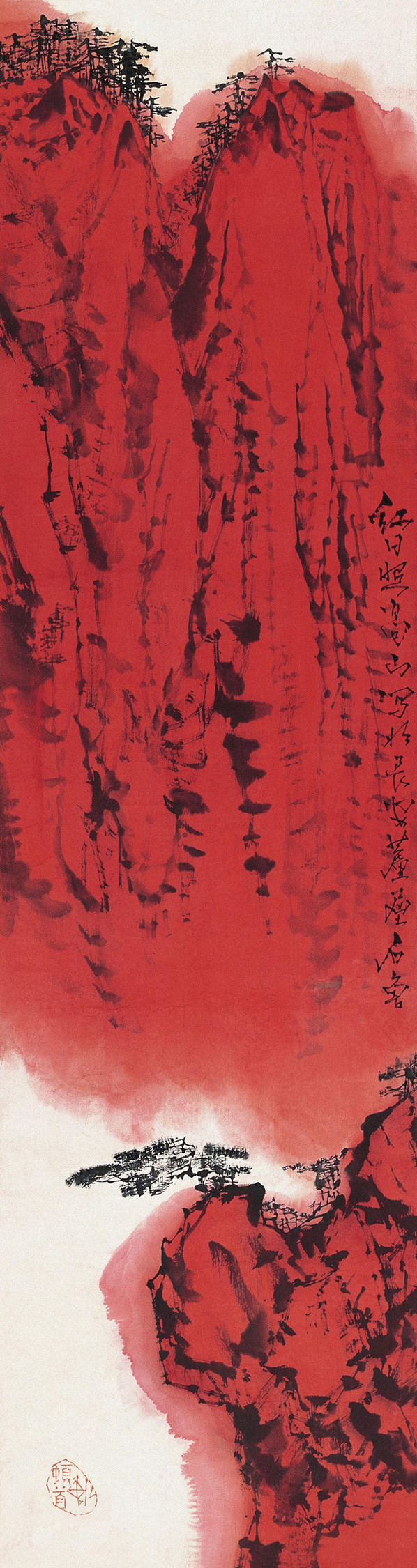

出现在石鲁笔下的华山,并不是道者归隐炼丹的隐居地,也不是樵夫渔人的乐耕堂,更不是盗匪剪径的乱石窝,甚至都不是王履笔下的游憩地。石鲁着意刻画的是华山的险峻石骨,是它傲然挺立的精神,是它立高寒而不移植的风骨。石鲁说的“要把华山当成伟人来画”,或许就是这种意思吧。

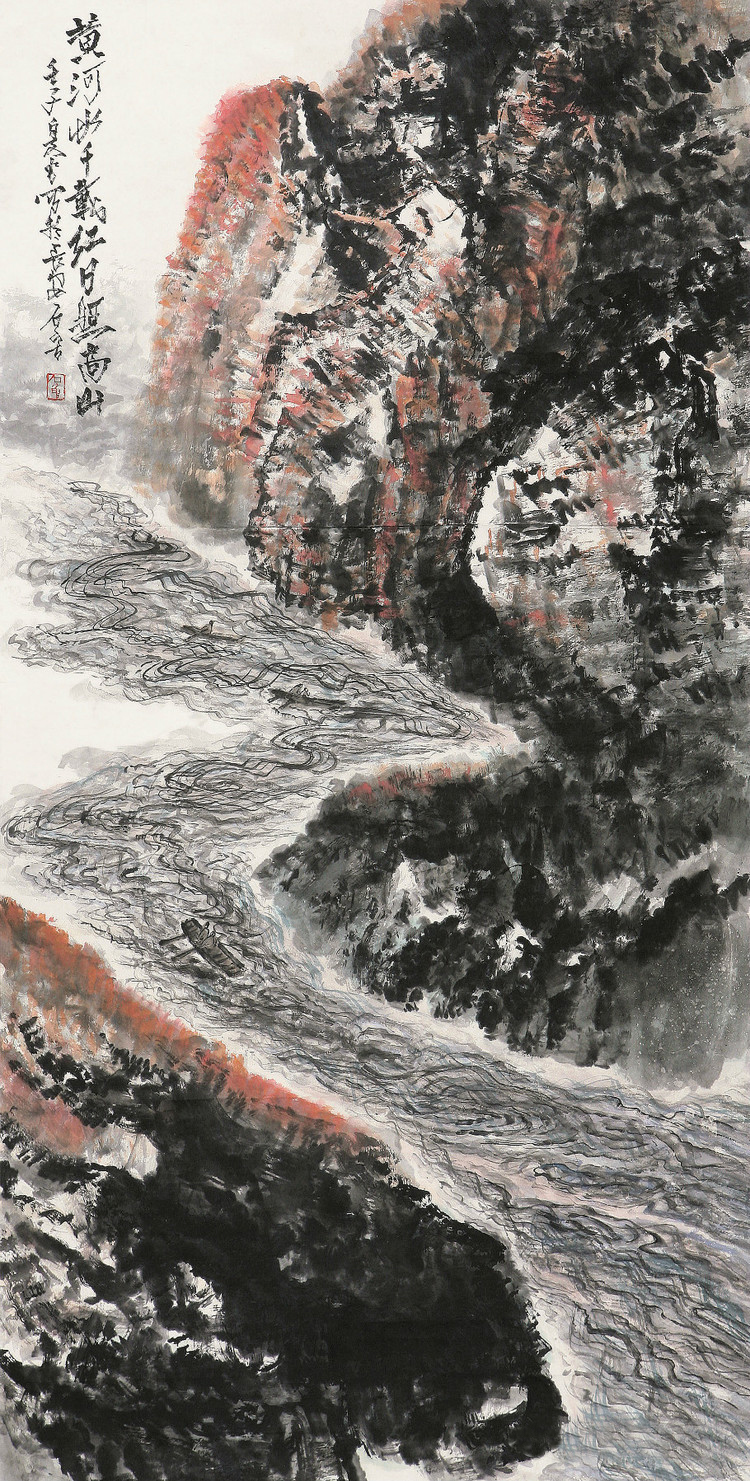

石鲁是四川人,然而他却是从19岁起就只身来到了延安,以后又多年工作和生活在西安,陕西已经成了他的第二故乡。在他笔下出现的,多是陕西的风情和山水,其中以所画的黄土高原最为有名。他是开创了“长安画派”的一代宗师。

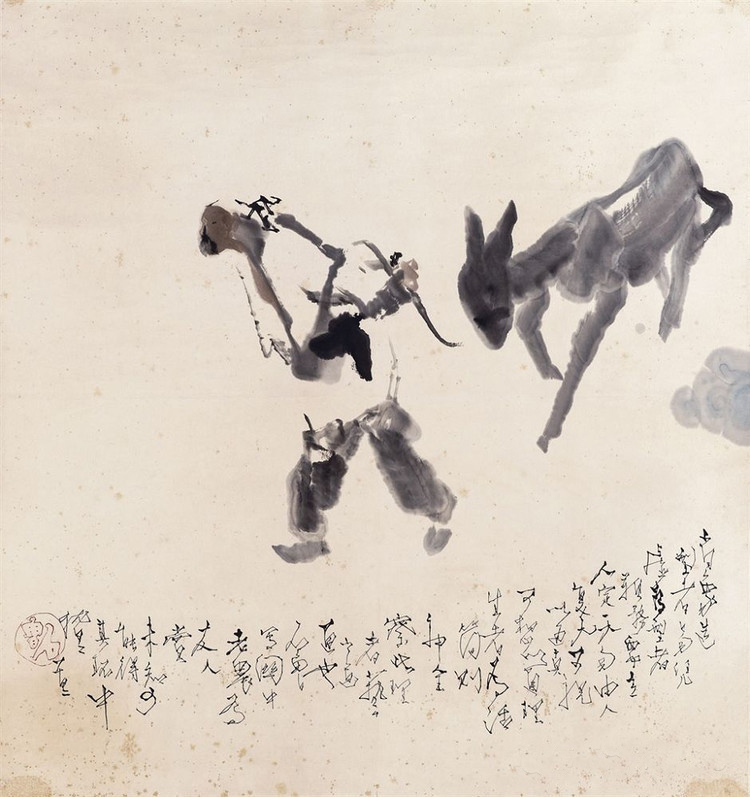

石鲁是山水、人物和花鸟都兼擅的通才。他是画人物出身的,前期作品中以人物居多。但是,从后期复出开始,石鲁笔下的人物画渐渐少了,他以山水和花鸟画为主了。

在石鲁的山水画中,黄土高原题材当是最大的一类。这一类在他20世纪五六十年代的作品中占了绝大的比重,但后来所占比重却是不多了。即使偶然有之,也多是以朱砂画的小品,而绝少有数尺大的宏幅巨作。

石鲁所着意的,是要去研制自己的“专利”。

他所要画出的,是“我家山水”。

与关中平原近在咫尺的西岳华山,正是他胸中的意象。那高耸于天际的峻嶒三峰,海拔2200余米的高寒,与秦岭连绵相接的磅礴气势,雄踞潼关、俯瞰黄河的险要地形,石骨显露的花岗石地质结构,正是他胸中的丘壑所在。不是生于斯却是长于斯的石鲁,为这天造地设的大自然奇迹所慑服,他要取它为自己胸中的物象,他要为它造像。

要想画好华山,最要紧的是要把握好华山的那种磅礴气势,要画出华山不同于其他名山之处的那个“险”字,他要把华山作为一个人来画,作为一个什么人?一个顶天立地的伟人,一个雄壮的男人,这才是华山的精髓。华山上的树不多,只见一派山骨,铮铮铁骨,直上直下,自古华山一条道,这种感觉,走到莎萝坪向上看就完全产生了。再到北峰,朝着对面的苍龙岭往前看:华山的东、西、南三峰并峙,他说:据我观察,华山的石头纹路硬是和其他的山不同嘛,华山,就是一个风格独特的伟人!你要注意,华山和黄山不同,画它不能用云雾烘托的方法。中国古人画山水喜欢用云气,这当然很好,可以遮掉一些不好交代的东西。但是这个方法画华山就不行,因为华山上的云雾很少,它在干旱的北方嘛,哪里来的那样多的云啊雾啊的。只有把它当成人来画,当成男人来画!峨眉山是女人,华山是男人! "

在石鲁的画作中,有一幅画有着一种非常特殊的遭遇。这就是《东渡》。

《东渡》是继《转战陕北》之后又一幅被石鲁特别看中的画作,也是石鲁集数年心血构思创作的主题画。和《东方欲晓》、《家家都在花丛中》等画作不同的是,石鲁将它视为自己一生中最重要的巨作,而非一般的山水画。

石鲁在进了医院治疗以后,一等病势稍轻,就惦念着要将那幅早已声名远扬的巨作完成。因为这幅画一则要作为迎接即将举行的庆祝建国15周年全国美展的献礼作品;二则因为上次那幅《转战陕北》引起了争议和批判,他急于想创作出这幅画来表明自己的清白和能力。他想尽全力于一搏。

但是,在这样的情况之下完成的作品,尽管石鲁已经竭尽了自己的全力,效果如何,却是不可以逆料。或许是人们对它赋予的期望值过高,或许是石鲁久病乏力,或许是成画过于仓促。它竟然从全国美展上落选了。最后,只是在山西省的美术展览上展出了一下,并且在省内的一家报刊上发表了。

就是这样一幅见首不见尾的作品,就是这样一幅虎头蛇尾的作品,还是给尚在病中的石鲁带来了打击:他多年来寄希望于这幅作品,也多年来筹划着这幅作品,而现在没有入选全国美展对于他来说无疑是雪上加霜,使他病中添气。尽管大家都隐瞒着他没有入选全国美展的消息,但他很快就敏感地知道了,而这又给他的肝病和精神分裂症带来了更加不利的因素。

石鲁的字,也是一怪。石鲁的字,初学颜鲁公,也学过何绍基,但最得力的还是北碑。不过,石鲁习字,并不一味地临帖,而是读帖多于临帖。我常见他面对一本残碑帖在专注地读,反复揣摩古人的笔意,最终追求断简残碑、金文瓦当的那种金石味、残缺感,使多种字体融为一家,并移之入画。所以后人研究石鲁的书法,大多难以弄清他的师承关系和书法渊源。他的字体多变,既有魏碑的方正浑厚,又有《天发神谶碑》的犀利奇诡,也有何绍基的宽厚凝重,但更多的是得力于黄瘦瓢的瘦硬劲挺,写出的字体犹如铁划银钩一般结屈盘绕,大大小小,浓浓淡淡,变化多端,圭角甚多,锋芒毕露,充满了霸气。字体又常常随画面的风格和构图而多变,奇、险、峭、崛,以致使人难以辨识,有很多画上的长题已成了画面上不可或缺的有机组成,给画面增色不少。有的书家评论道:石鲁的字,凡书法上的毛病无一不有,然而任何人都不能不承认他是一位书法大家。

说石鲁想画油画,这并不是虚妄的天方夜谭,而是一个不争的事实。石鲁本来就多才多艺,他在20世纪50年代里曾经画过多幅油画,不仅用油画来写生,而且还搞过创作,有一幅油画《七月的延安》还参加了美展,题材是表现毛主席在看庄稼地里的西红柿。他只是在看了来华展出的苏联油画展后,才改了念头,觉得一个画家要研究自己民族的艺术才有出息,从此便不再画油画了。

轶事:

20世纪杰出艺术大师石鲁作品在入藏国家博物馆的过程中再掀波澜。2014年认捐的244幅作品中,因有158件下落不明,至今难以完成交付。

昨日,石鲁家属在国博的一间会议室里发布声明,对丢失作品依法追索,希望任何拍卖公司和交易平台及个人,不要进行任何形式的违法买卖。

丢失作品露脸京城拍场

石鲁女儿石丹作为遗产继承人代表,讲述了遗作“丢失”的过程:

2011年下半年,石鲁家人开始与国博磋商捐赠事宜。当年年初,石鲁二子石强被诊断为肺癌晚期。

2012年初,全体石鲁艺术遗产继承人闵力生(妻)、石坚、石强、石果和石丹共同决定将珍藏的石鲁作品及文献资料分批捐赠给国博。

“2012年2月,石强就列出了他的捐赠清单,一共244件,包括父亲石鲁遗作及文房类收藏。1个月之后,石强突然离世。”石丹说,同年8月,第一批151件遗作入藏博物馆。首批捐赠文物中没有涉及石强的收藏。

石强所列清单中的作品,在入藏国博过程中却出现了变故。

“石强去世时,有一位结婚1年多的妻子。此后为认定石强的遗产,还闹到了法院。”石丹透露,法院最终确定244件作品不属于遗产,因为其在生前已经妥善处置了这些物品,将其捐赠给国博。

随后,法院裁定希望国博对这批物品进行清点接收。

然而,打开银行保险箱的时候,大家惊讶地发现:244件作品缩水成86件,有158件“不翼而飞”。“石强妻子也说从来没见过那些画作。”

今年,下落不明遗作中的《巡山放哨》 ,却成了一家拍卖公司的重头拍品。

这幅画,是石鲁1950年创作的。画面上,两名穿着藏民服饰的哨兵,一位单膝跪地举枪;一位开步站立,腰间别着藏刀,右手持着红色旗帜,生动再现了藏族同胞剿匪的史实。

158幅画作估价过亿元

昨天,石鲁家人发表声明,将用法律手段对画作进行追索。

声明提到,捐赠清单中所列石鲁遗作、资料及其所有权和著作权完全属于石鲁艺术遗产继承人,并已经列入中国国家博物馆石鲁作品整体捐赠目录之中,如出现在书画市场,无论是被公开拍卖或私下交易都是违法行为。希望有关人士、拍卖公司和一切交易平台能够尊重他人权利,尊重法律,不要对这批作品进行任何形式的违法买卖。

“我们将会与国博一道全力追索,用法律手段维护合法权益。”石丹说,“相信国家法律和社会公众的道德正义会支持我们,早日追回这批丢失的作品并入藏博物馆。如有知情丢失作品下落者,请与捐赠人或国博联系。”

丢失作品、资料的清单昨日同时公布。

石丹坦言:“我们从没有打算出售这些作品,所以未曾经过定价。”业内人士认为,这批作品大小、尺幅不尽相同,其中包括石鲁1950年创作的《巡山放哨》、1958年的《背矿》等早期重要作品,“158件作品,估价过亿没有问题”。

石丹说:“父亲一共创作了4幅《背矿》,此次遗失了一大一小两张,大的一幅为最终成品,尺幅为171厘米×94厘米。3幅小的都是创作时打的手稿。”国家博物馆副馆长陈履生说:“国博现藏的石鲁作品加上原藏的《转战陕北》《八月的延安》等,已拥有300多件,共同构成了目前对石鲁作品的权威收藏。”2012年9月,国博成立了石鲁艺术研究中心。这是国家博物馆设立的第一个对20世纪名家进行专门研究的机构,这对继承、弘扬我国优秀的文化艺术遗产,对于艺术史的研究,进一步发展中国画,都有着非常重要的意义。丢失的画作中,有很多某一时期石鲁的代表作,非常具有研究价值。

石丹透露,今年还将有第三批石鲁作品入藏国博,目前正在整理名单。届时国博对于石鲁作品的收藏将会更加全面完整。

捐赠作品已属于国有资产

国博首席律师钱卫清指出,根据石强意愿、明确的文件记载等,158幅丢失作品已属于国有财产,任何人没有处置的权力。即使已经进行交易,也属于无效行为。

其实,石鲁首批入藏国博作品中,也有一件过程曲折。画作《山区修梯田》在2010年被石丹送到歌德拍卖公司上拍,并以3980万元落槌。但最终因各种原因流拍。拍卖公司再次转卖给张振宇。石丹认为,画流拍,拍卖公司应返还。此后两年,双方多次沟通未果。

2012年3月30日,在画作仍未领回的情况下,石丹作为家族代表与国家博物馆签订《捐赠协议》,将包括这幅名作在内的151幅石鲁作品捐赠给博物馆。该画作所有权从合同签署之日起归国博所有。

当年6月,石丹向朝阳区人民法院正式起诉歌德公司,要求返还画作。6月8日,张振宇向拍卖公司汇了最后一笔尾款,并领走了这幅画。张振宇为了这幅画共支付了4394.8万元。7月1日,歌德向石丹出具了《要求尽快领取出售受益的函》。2013年8月19日,市二中院终审要求归还画作。9月4日,石丹向朝阳法院申请强制执行,要求歌德拍卖及张振宇向其返还画作。

钱卫清表示,国博将运用法律手段对丢失作品进行追索。“接下来我们不仅要通过法律途径解决问题,还将向各平台、机构发布声明,提醒他们不要对涉案作品进行交易”。